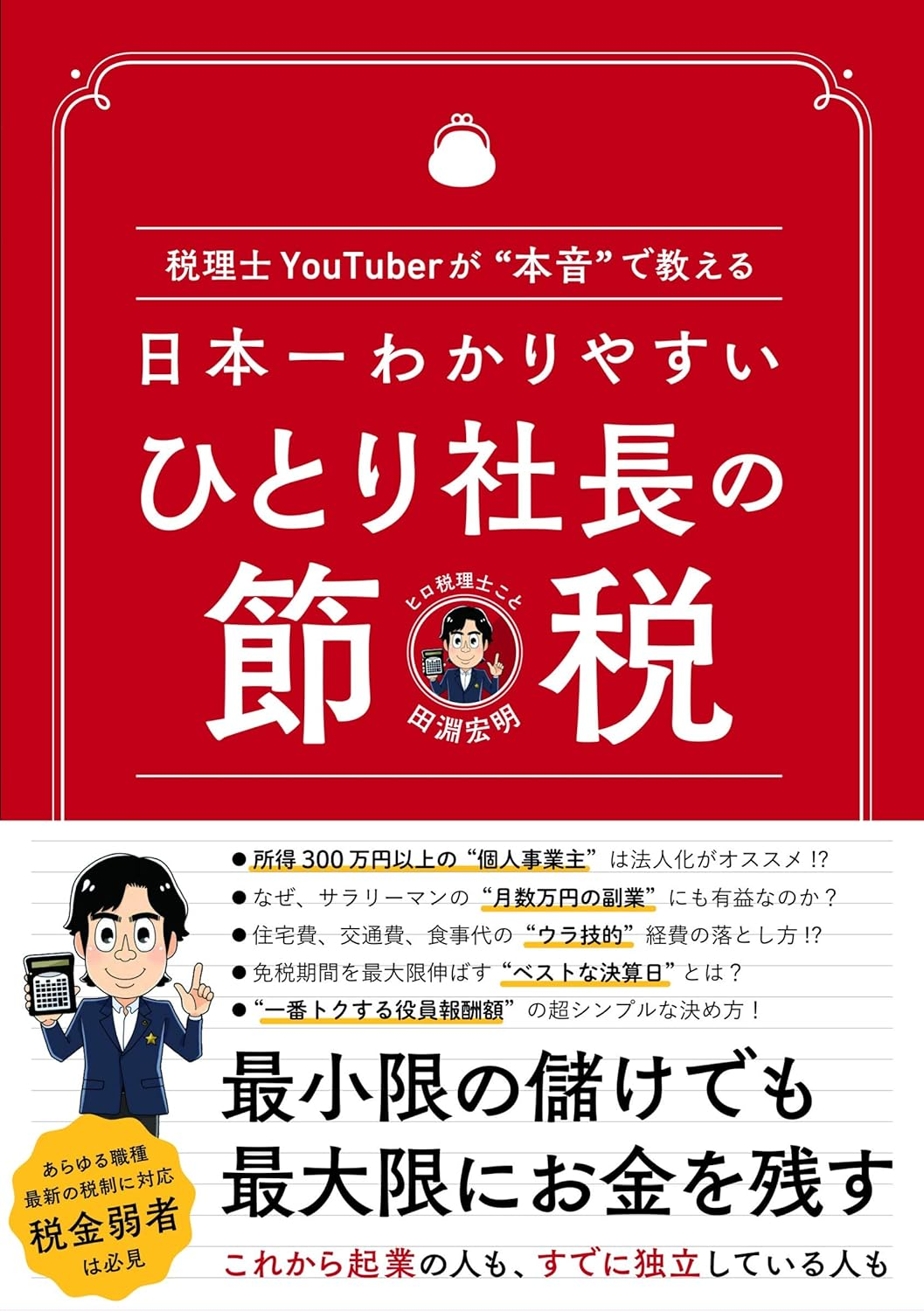

【日本一わかりやすい ひとり社長の節税】

インフォメーション

| 題名 | 日本一わかりやすい ひとり社長の節税 |

| 著者 | 田淵宏明 |

| 出版社 | ぱる出版 |

| 出版日 | 2020年6月 |

| 価格 | 1,650(税込) |

最小限の儲けでも、最大限にお金を残す!

これから起業する人も、すでに独立している人も。

「税金弱者」必見の、ひとり社長に特化した「節税」入門書。

本書は、ひとり会社の「立ち上げ時」はもちろん、経営が軌道にのった「安定期」まで、知らないとソンする「税金」のポイントだけを押さえています。

「今住んでいる家を“社宅”にして、節税できるの」

「生命保険の節税って、もうオワコンなの」

「法人化を検討すべき、所得ラインっていくら」

「食事代、交通代の“裏技的”な落とし方ってある」

「役員報酬は、いくらが一番トクするの」

などの疑問に、“日本一わかりやすく”現役バリバリの税理士が答えます。

最新の税制、あらゆる職種に対応した“ひとり社長のお金の残し方”、「現場技術」の要点を、これ1冊に!

引用:ぱる出版

ポイント

- 自分一人でも立派に会社を設立して、代表取締役社長となることができる。ひとり会社には個人事業主にはない「ビジネス上の様々なメリット」が存在する。

- 副業ビジネスに取り組む場合も、個人事業主より「ひとり会社」の方が有利に作用する。

- 業務委託契約には大きなメリットがある。

サマリー

はじめに

本書では、ひとり会社やマイクロ法人の社長さんが、法の範囲で最大限にお金を残すための、節税知識をお伝えする。

YouTubeで税理士チャンネルを運営している「ヒロ税理士」が、「日本一わかりやすい」のタイトルに恥じないよう「これでもか!」というくらいかみ砕いて説明を行う。

本書が、一人でも多くの「税金弱者」を減らし、ひとり社長さんの経営の手助けになることを祈っている。

もっともハードルの低い法人化=「ひとり会社」のススメ

社員は自分だけひとり会社の「ビジネス形態」

起業・独立するにあたって、大きく分けて2つのパターンがある。

①個人事業主としてスタートする

②法人(=会社)を設立してスタートする:株式会社・合同会社など

本書では、従業員なしの「ひとり社長」、いわゆる「ひとり会社(別名マイクロ法人)」に関するビジネス形態に重点を置いて解説していく。

自分一人でも立派に会社を設立して、代表取締役社長となることができる。ひとり会社には個人事業主にはない「ビジネス上の様々なメリット」が存在する。

①節税

会社経営となると、個人事業のような簡易な所得税の確定申告とは違い「法人税の確定申告書」という複雑な申告書の作成が必要になる。だが、その反面、その手間等を大きく上回る効果的な節税対策を活用することが可能となる。

②信用力

個人事業主と比較すると、法人の方が信用力が高い。会社によっては、個人事業主と取引しない会社もある。

この2つの理由から、非常に小規模なビジネスをする場合であっても、ひとり会社をおススメする。

「副業バレ」が怖い人もひとり会社はオススメ

税理士の主要顧客は一般的に中小企業だが、まれに会社勤めのサラリーマンからのご相談もある。その多くは、相続税対策や申告等の資産税業務だが、最近では副業に関する申告相談も増えている。

特に勤務先で副業解禁がされていないケースでは「いかに勤務先にバレずに副業ができるか」が重要課題となっているようだ。最近ではプログラミングやブロガー、YouTuberになる等副業の種類も多岐にわたっている。

副業ビジネスに取り組む場合も、個人事業主より「ひとり会社」の方が有利に作用するケースが多い。

サラリーマンの副業の場合、その副業による所得が20万円を超えると、所得税の確定申告義務がある。勤務先からの給与総額をベースに計算される「給与所得」と「副業による所得」とを合算して確定申告することが必要になる。

申告する際に会社にバレないためには、合算で申告する「特別徴収」ではなく、「普通徴収」にしておく必要がある。しかし、100%バレないワケではない。

一方で、「ひとり会社」なら、副業バレはほぼ100%ない。

役員報酬を一切受け取らないという方法で、個人収入を個人所得とするのではなく、会社の売上にするのである。

「家族を役員に就任させて、自分以外の人間が役員報酬を受け取る」、「役員報酬以外の節税策を活用する」などほかの対策も併せて必要だが、100%バレることはない。

ひとり社長が事業拡大するなら「業務委託=正社員の外注化」

ひとり会社を立ち上げ軌道に乗り、数々の節税も実施してきた。ビジネスは順調に進んでおり、ようやく1つの局面へと差し掛かったとしよう。

自分一人の力では、キャパシティオーバー!このままひとり社長の路線を貫くか、従業員の雇用をして拡大路線に進むべきか。検討する段階となった。

事業拡大を目指した場合の節税策について解説する。

昔であれば建築業界、最近であればクリエイター業界で、よく行われているのが「雇用」と言う形を取らずに外部の協力先に仕事を依頼する「外注」する形だ。法的に言えば、「雇用契約」ではなく「業務委託契約」にするということである。

業務委託契約には大きなメリットがある。