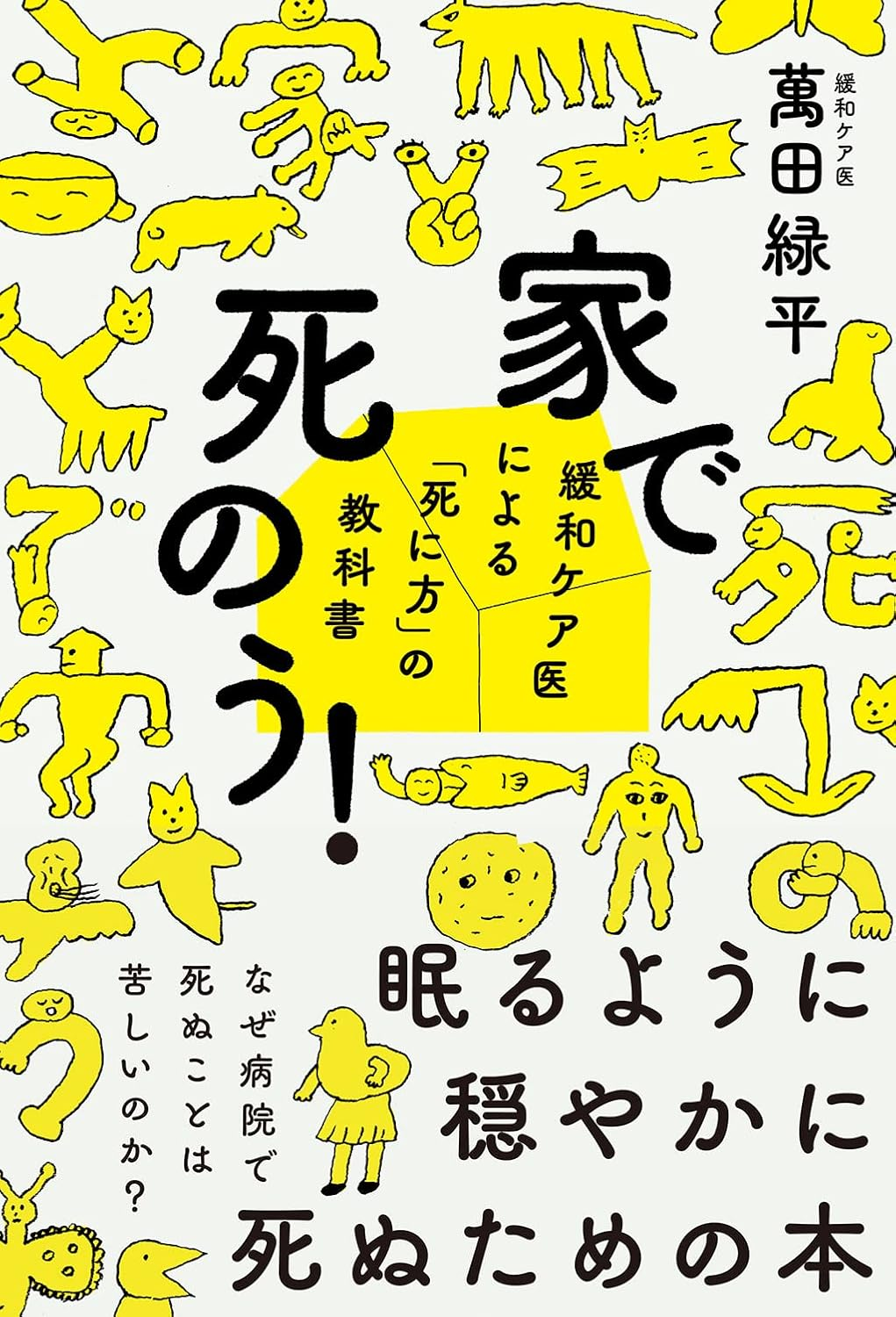

【緩和ケア医による「死に方」の教科書 家で死のう!】

インフォメーション

| 題名 | 緩和ケア医による「死に方」の教科書 家で死のう! |

| 著者 | 萬田 緑平 |

| 出版社 | 発行:三五館シンシャ 発売:フォレスト出版 |

| 出版日 | 2022年7月 |

| 価格 | 1,540円(税込) |

眠るように

穏やかに死ぬための本

――なぜ病院で死ぬことは苦しいのか?

なぜ、病院で死ぬのは苦しいのか?

死そのものは本来、苦しいものではありません。しかし、病院で治療を続けると、体力の限界まで「生きさせられる」から苦しいのです。

――私はこの本で、人生の最終章には、「病院で治療する」という選択肢以外にも、治療をやめて「家で生き抜く」(それはつまり「家で死ぬ」)という選択肢があることを知ってほしいと思います。

病院での治療をやめて、自宅で生きることを選んだ患者さんの最期は、病院で見られる絶望的な「死」とは異なります。私は病院医療と在宅緩和ケアの両方を見てきた立場として、こう断言します。

「終末期の患者さんは、病院での延命治療をやめて、自宅に戻ってすごしたほうが人間らしく生きられる」

引用:フォレスト出版

ポイント

- 著者は、病院医療と在宅緩和ケアの両方を見てきた立場として、次のように断言する。「終末期の患者さんは、病院での延命治療をやめて、自宅に戻ってすごしたほうが人間らしく生きられる」

- 多くの死の現場に立ち、死は苦しいものではなく、苦しくなるところまで生きられてしまう、生きさせられてしまうから苦しいことを知ったのだ。

- 自分や家族が「どのように生きたいのか」「どのように死にたいのか」を考えるきっかけになることを願い、本書は著された。

サマリー

病院で死ぬか、家で死ぬか

著者は、大学病院で外科医を17年勤めた。

その中で、次のような光景をたくさん目の当たりにしてきたという。

「終末期の患者が、抗がん剤などの治療で体がボロボロになった末、点滴や胃ろうなどのたくさんのチューブにつながれて、病院のベッドの上で寝たきりとなる。

むくみで手足はパンパンになり、自力でトイレに行けなくなってからも、家族からは『頑張れ』『あきらめないで』と言われ続け、朦朧とする意識の中、過酷な延命治療の果てに亡くなっていく。

苦痛に顔を歪ませて亡くなっていった患者さんを前に、家族は涙を流し、「これでよかったのだろうか…」と後悔の念にも苦しめられ、医師や看護師は言葉もなく、病室にはただただ重苦しい空気がたちこめるばかりでした。」

このようなつらく悲しい死の現場に何度も接してきた著者は、終末期の患者に医療ができることは何かを考え、「在宅緩和ケア」という新しい分野を開拓した。

緩和ケアとは、重い病を抱えている患者やその家族の心身のさまざまな苦痛を予防したり、やわらげたりする医療だ。

緩和ケアを専門とする医師のほとんどは病院の勤務医である。

一方、著者は、開業医として、終末期に自宅で暮らしたい患者をサポートする「在宅緩和ケア医」である。

著者の在宅緩和ケアの現場では、すでに死が近い終末期にも関わらず、食べたいものを食べ、家族と対話し、テレビ番組にわらい声をあげる人もいる。

また、愛煙家はタバコを嗜み、日本酒を寝酒に飲むこともある。

そして、最期は、患者と家族が感謝の気持ちを伝えあい、眠るようにして穏やかに亡くなっていけるというのだ。

「良く生きて、良く死ぬ」ための選択

著者は、病院医療と在宅緩和ケアの両方を見てきた立場として、次のように断言する。

「終末期の患者さんは、病院での延命治療をやめて、自宅に戻ってすごしたほうが人間らしく生きられる」