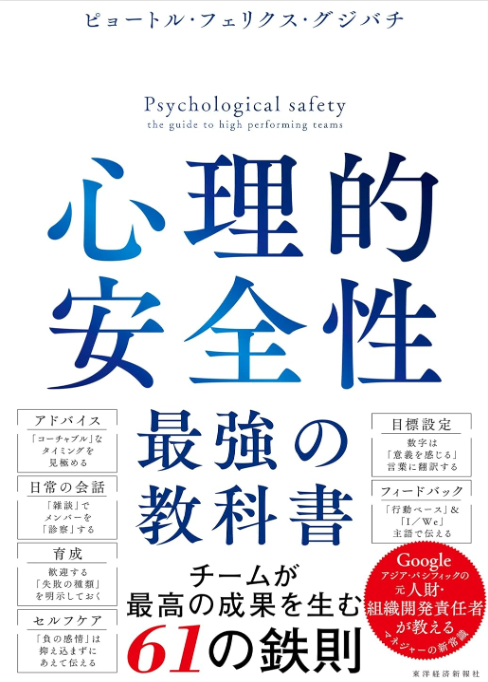

【心理的安全性 最強の教科書】

インフォメーション

| 題名 | 心理的安全性 最強の教科書 |

| 著者 | ピョートル・フェリクス・グジバチ |

| 出版社 | 東洋経済新報社 |

| 出版日 | 2023年3月17日 |

| 価格 | 1,870円(税込) |

グーグルで人材開発&人材育成を任された第一人者が、職場に心理的安全性を生む「言葉」と「伝え方」を一挙公開!

引用:東洋経済新報社

ポイント

- 心理的安全性=優しい職場ではない。

- 心理的安全性はあくまで組織の生産性を高めるための手段でありゴールではない。

- 世の中にはいろいろな人がいる。「どんな相手にも、いつでも、それさえやっていれば大丈夫」ということではない。

サマリー

はじめに

心理的安全性は、エイミー・エドモンドソン氏が最初に提唱した概念で、「対人関係においてリスクのある行動をとっても、このチームなら馬鹿にされたり罰せられたりしない」と信じられる状態を意味する。

これに加えて筆者なりの定義をすると、心理的安全性とは「メンバーがネガティブなプレッシャーを受けずに自分らしくいられる状態」、「お互いに高め合える関係を持って、建設的な意見の対立が奨励されること」である。

なお、ここで言う「ネガティブなプレッシャー」とは、不当な目標を与えられたり、理不尽な評価をされたりすること、人格を否定する言動などを指す。その人の能力に見合ったものであれば、プレッシャー自体を否定しているわけではない。

近年、日本の企業でも注目されている「心理的安全性」について、解説していく。

成果を生む強いチーム作り

優しい職場ではない

メンバーが自分らしく生き生きと働き、組織の生産性を上げ成果を出すためには、職場の心理的安全性が必要だという認識が広がっている。

一方で、心理的安全性は、非常に誤解されやすい言葉でもある。

誰も厳しいことを言わず、お互いにやさしい言葉をかけ合い、陽気で明るい職場であれば、職場の心理的安全性が保たれ、みんな自分らしくいられる。

そのように捉えている人もいるかもしれないが、そういうことではない。

「心理的安全性=優しい職場ではない」。心理的安全性の本質は、表面的な笑顔ややさしさで、良好そうな人間関係を取り繕うことではない。

「自分らしく周りの人に接することができる」ことである。

「心理的安全=ゴール」ではない

相手と意見が違ったなら、対立を恐れずにはっきりと自分の考えを伝えられること。

相手が間違っていたり、至らないと思うところがあったりすれば、お互いに言い合える「Agree to disagree(意見が異なるという点において同意する)」精神が重要である。

対立を回避するものではなく、むしろ職場では「(健全な)対立」があるほうが、心理的安全性があると言えるのだ。

「自分らしくいる」とは、「自分に正直でいる」「自分に誠実でいる」と言い換えられる。

もちろん「組織の目的やゴールから逸脱しない範囲で」という条件付きであることは付け加えておく。

心理的安全性はあくまで組織の生産性を高めるための手段でありゴールではない。