【アヤシイ社会活動家の「つながり」と「挑戦」の話 ぼくらの地球の治し方】

インフォメーション

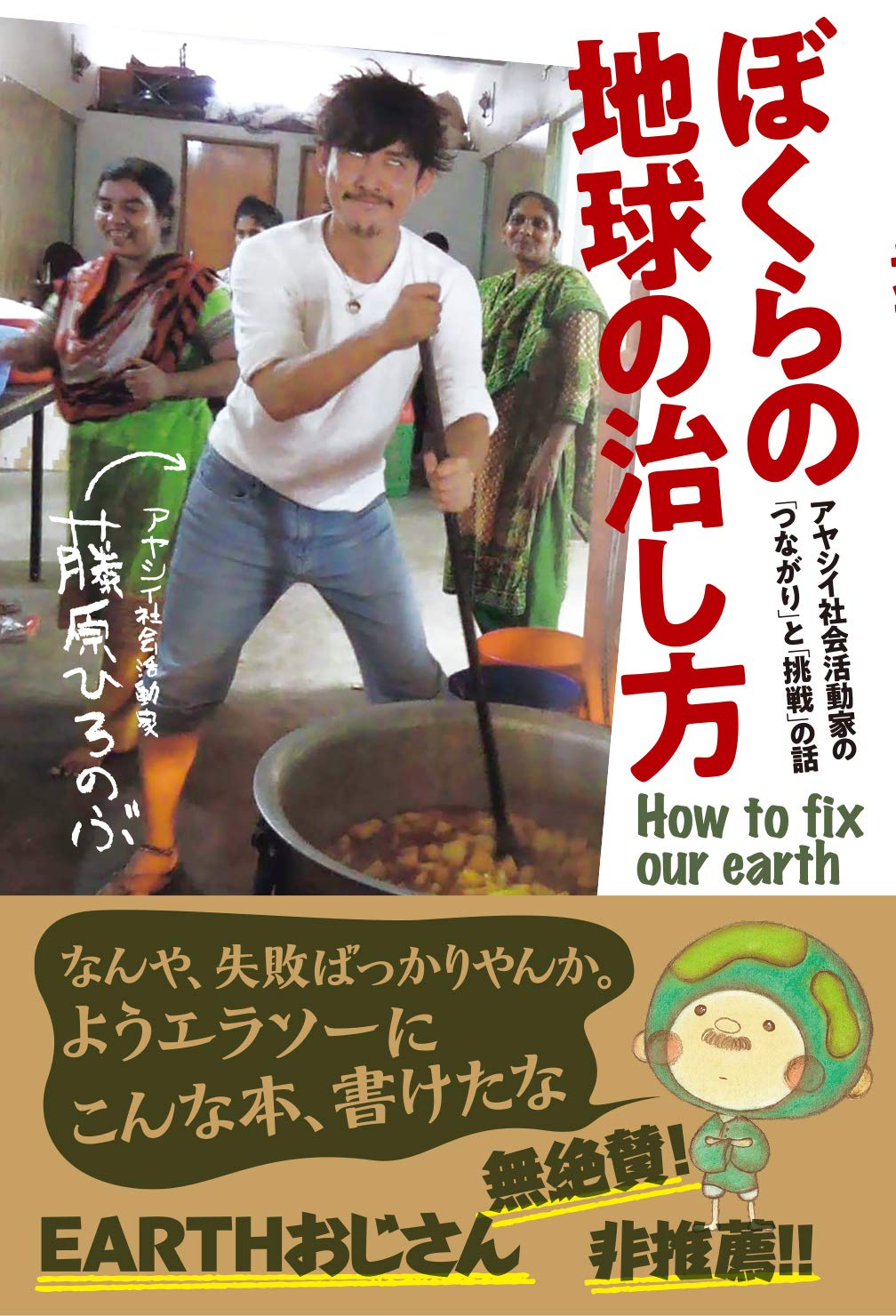

| 題名 | アヤシイ社会活動家の「つながり」と「挑戦」の話 ぼくらの地球の治し方 |

| 著者 | 藤原 ひろのぶ |

| 出版社 | 発行:三五館シンシャ 発売:フォレスト出版 |

| 出版日 | 2019年10月 |

| 価格 | 1,430円(税込) |

地球の環境破壊も、

バングラデシュ・スラムの貧困も、

日本の食糧廃棄も、

全部つながっている。

だから、ぼくやあなたが解決できる!

ギニアで製氷工場を作り、ネパールでヤギを飼い、

バングラデシュ・スラムで食糧支援を行なう

社会活動家・藤原ひろのぶによる初の書き下ろし作品。

「世界とのつながりに気づくことは、

自分の人生を大きく変える」

と言い切る著者が、

「地球の治し方」、さらに自由で、身軽で、

そしてシンプルに生きるための思考法をメッセージする。

*本書の著者印税の全額は、

バングラデシュでのギフトフード(食糧支援活動)に寄付されます。

口では「子どもたちを愛している」と言いながら、その子どもたちの未来を壊す。

そんなカッコ悪いことはもうやめませんか?

今日生まれてくる命に対して、

「タイミングが悪いときに生まれてきたね」

なんてことを言えますか?

未来に絶望しか与えない大人なんて必要ない。

絶望を希望に変えるための努力をしなきゃいけないんです。

社会問題も、地球の環境問題も、すべてつながっているんです。

これらの問題に関しては、全員が当事者です。

自分は関係ないと言える人は一人もいません。(本書より)

引用:フォレスト出版

ポイント

- 本書は、著者が多くの失敗を繰り返しながらも、バングラディシュの子どもたちに50万食以上の食事を提供したり、全国で年間400回以上講演したり、本を出版したりしながら、自由で身軽に、シンプルに生きられている理由が綴られている。著者は「1人1人の心の変革が”地球を治す”ために一番重要なこと」だと信じている。

- 思考を変えることは本当に大切なことであり、言葉や行動を変えて、最後には人生を変えてしまう。何らかの変化を願うときには、まず自分の意識を変えることが必要であり、続くステップは「行動する」ことだと伝えいているのだ。

- 「どの国に生まれようが、どの家庭に生まれようが、子どもには食べる権利があります。それを守るのは”親”の役割ではなく、今の時代を生きる”大人”の役割だとぼくは思います」地球の裏側にある理不尽とぼくたちの生活(選択)がつながっていることを伝えたいのだ。

サマリー

”地球を治す”ために

著者は、本書を著す7年前、ギニア共和国で教育を受けることができなかった女性のための学校づくりに奔走した。

しかし、2年後には、横領の連続で資金不足に陥り、跡形も無くなってしまう。

著者はなぜそのようなことをしようと思ったのだろうか。

「それがぼくの中で正しいと思ったからです。正解か、不正解か?そんなことはどうでもよくて、自分が正しいと思うことをしよう、そんな気持ちで動いていました」

著者は、「社会で起きている問題を解決することを生業としたい」との思いで、多くのことにチャレンジしたが、そのほとんどが失敗に終わった。

しかし、その失敗の連続の中で、見えてきたモノがあったという。

それは、「世の中の多くの問題を引き起こしている当事者は”自分”だということ」

そして、「自分が当事者なら、世界の問題を解決するためには、自分を変えればいい」と考えた。

すると、それまで全然うまくいかなかった事業が回転をしはじめ、生活が激変したというのだ。

世界に対する向き合い方、問題の捉え方、人生に対する向き合い方が激変したことで、これまでにないくらい自由で、身軽で、シンプルに生きられるようになったという。

著者は実感している。

「世界とのつながりに気づくことは、自分の人生を大きく変える」

「行動には、失敗がつきもの。その失敗を恐れるから、未来が変わらない。」

本書は、著者が多くの失敗を繰り返しながらも、バングラディシュの子どもたちに50万食以上の食事を提供したり、全国で年間400回以上講演したり、本を出版したりしながら、自由で身軽に、シンプルに生きられている理由が綴られている。

著者は信じている。

「1人1人の心の変革が”地球を治す”ために一番重要なこと」だと。

つながりに気づく

著者が30歳のとき、北海道の旭川市で知り合いになったギニア人が帰国する際、一緒に行くことにした。

ギニアに滞在して2週間ほど経ったころ、稼働しない製氷工場にならぶ長蛇の列をみかけた。

この製氷工場は日本のODA(政府開発援助)で作られたもので、機能していなかったのだ。

このことをきっかけに、著者は製氷工場を作ることを決めた。

しかし、工場の土地の入手も、工事も、一筋縄にいかない環境の上、やっと手に入れた製氷機は稼働して30分後に故障し天に召されてしまった。

著者は異国の地で、お金もなく、マラリアにかかり、エボラ出血熱が流行するという絶体絶命のなかで、本気で悩んだ。

そして、追い込まれる中で気づいたことがある。

「本当に理不尽な思いをしているのは、ぼくではなくてこの国に住む人達じゃないか?」

「ぼくは日本に帰れるけれど、彼らはこのさきもずっとこの環境の中で生きていかなければならない」

そうやって考え方を変えると、目に映るものが変わったというのだ。

著者の工場のすぐ近くのガソリンスタンドに、パンを売っている5歳の女の子がいた。

炎天下で、声を枯らし、抱えた荷物を懸命に、何時間も売り続ける姿を見た。

生まれた場所の決定的な違いに直面し、著者は「世界と自分自身の”つながり”」に気づきだしたという。

「異国の問題も、身近にある問題も結局はつながっている。”自分に無関係な問題なんて1つもないんだ”そう素直に思えるようになったんです」

著者は、つながりに気づけると優しくなれることに気づく。

そして、思考を変えることは本当に大切なことであり、言葉や行動を変えて、最後には人生を変えてしまう。

何らかの変化を願うときには、まず自分の意識を変えることが必要であり、続くステップは「行動する」ことだと伝えいているのだ。