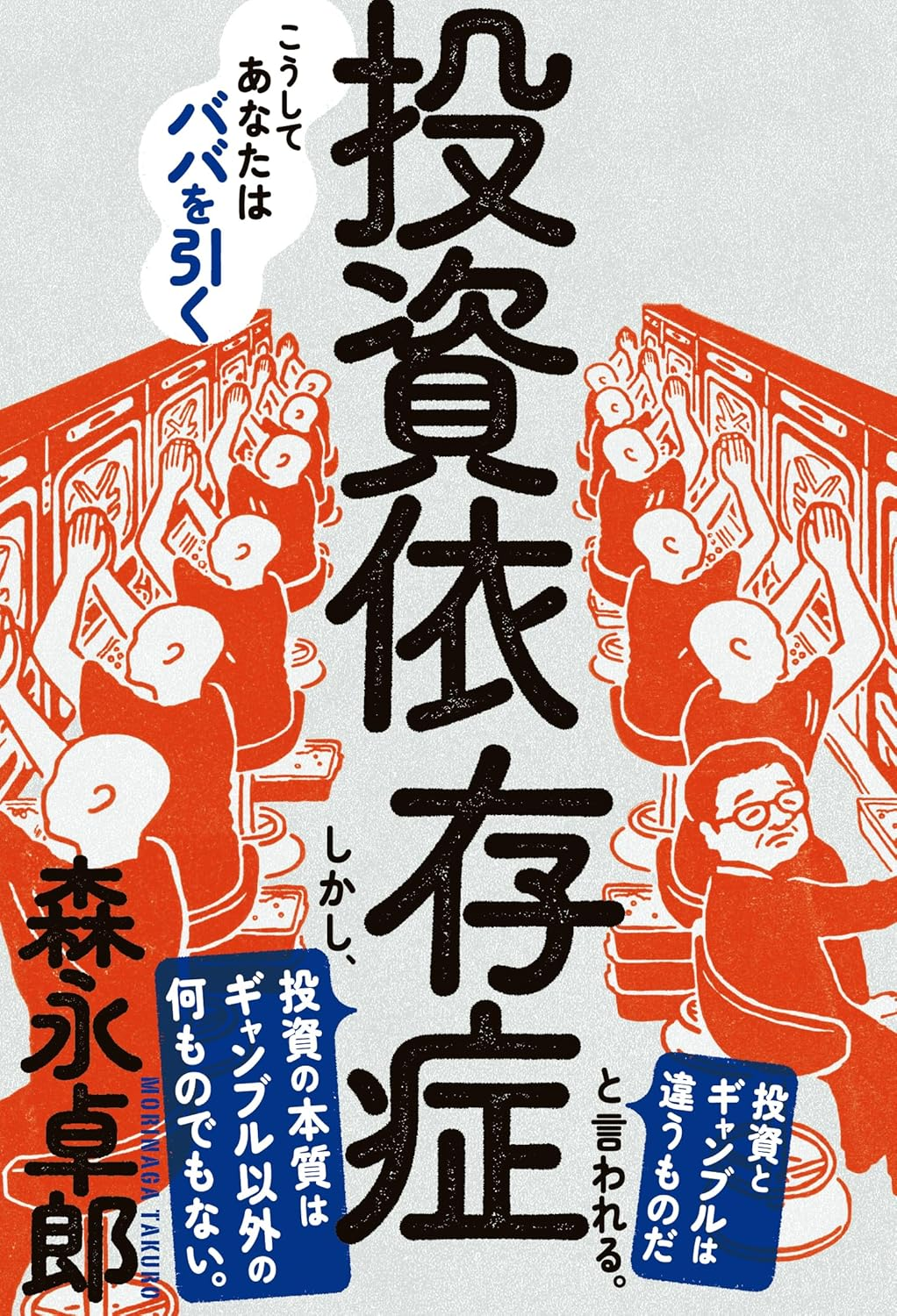

【投資依存症】

インフォメーション

| 題名 | 投資依存症 |

| 著者 | 森永 卓郎 |

| 出版社 | フォレスト出版 / 三五館シンシャ発行 |

| 出版日 | 2024年9月 |

| 価格 | 1,650円(税込) |

政府の「貯蓄から投資へ」の旗振りのもと、多くの国民が投資に夢中になっている。それは〝投資依存症〟という依存症の一種だ。アルコール依存症にしろ、麻薬依存症にしろ、覚醒剤依存症にしろ、一度罹患してしまうとその治療は極めて困難だ。

誰かが止めないと、日本中に投資依存症が広がり、バブル崩壊にともなって日本中に破産者があふれてしまう。

投資依存症の感染力はとても強く、いまの日本は投資依存症の「パンデミック」前夜まで来ている。(本文より)

「投資とギャンブルは違うものだ」と考えている人は多いだろう。

しかし、投資の本質はギャンブル以外の何ものでもない。

老後の生活資金を、NISAを使って投資信託で運用しようとしている人は、老後の生活資金を賭けて競馬や競輪をやっているのと同じだ。投資の世界も競馬や競輪と同じで、結局はゼロサムゲームとなる。お金が自動的に増えていくことはありえないからだ。

そのことを本書で解説しよう。

引用:フォレスト出版

ポイント

- 多くの人は、投資はギャンブルではないと考えているだろう。だが、投資もギャンブルと同じゼロサムゲームであり、お金が自動的に増えるわけではないのである。

- 格差の拡大にはもう一つ重要な要因がある。それは、本来なら労働者に分配されるべき付加価値を株主や経営陣が吸い上げることである。

- 現状のCAPEレシオは30倍を大きく上回り、25倍を超える期間が2014年6月から120カ月も続いている。この状況は、いつバブルが崩壊してもおかしくない満期状態であることを示しているのだ。

サマリー

音声で聴く

[/only login]

「投資はギャンブルとは違う」のか?

多くの人は、投資はギャンブルではないと考えているだろう。

大きな違いとして、ギャンブルはゼロサムゲームであり、勝つ人もいれば負ける人もいて、全体としてのパイが増えることはない。

それに対し、投資はプラスサムゲームであり、全体のパイが増えていく。

短期的な上下動はあっても、長期的に見れば必ず上昇していくため、投資によって老後資金を増やそうとする人は非常に多いのだ。

庶民が「長期的には株価が上がる」と信じる理由として、次の2つがある。

- 政府が投資を推奨している

政府は「貯蓄から投資へ」と呼びかけ、年金だけでは不足する老後資金を投資利益で補うため、少額投資を非課税とする「新NISA」によって投資を後押ししている。 - これまでの実績

たとえば1970年1月のニューヨークダウは781ドルであったが、2024年5月には3万851ドルとなり、49倍に成長している(年平均上昇率7.4%)。

低迷が続いた日経平均株価も、1970年1月には2403円だったものが、2024年5月には3万8274円となり、16倍に上昇している(年平均上昇率5.2%)。

このため、素人が「長期で投資をしたほうが有利だ」と考えるのも無理はない。

しかし、この理解は根本的に間違っている。

投資もギャンブルと同じゼロサムゲームであり、お金が自動的に増えるわけではないのである。

格差の拡大

かつて地方には豊かな暮らしがあったが、若者を中心に地方を離れる人が増え、地域間格差は極限に達している。

一方、大都市では、カネを右から左に動かすだけで巨万の富を稼ぐ者も存在するのだ。

どのギャンブルにも「勝つ人」と「負ける人」が存在するが、投資もまったく同じである。

全体としてお金が増えるわけではなく、その中で勝者と敗者が生まれているのだ。

さらに、格差の拡大にはもう一つ重要な要因がある。

それは、本来なら労働者に分配されるべき付加価値を株主や経営陣が吸い上げることである。

かつての日本企業は、景気が悪ければ株主配当を無配とし、従業員の雇用と給与を経営の最優先事項としていた。

しかし現在では、株主への配当や経営者の報酬拡大を優先し、その原資として労働者の報酬を抑制するようになったのだ。

「現代ビジネス」(2024年5月13日配信)掲載の記事によれば、トヨタの有価証券報告書では、2003年3月期の平均年間給与は805万6000円、直近の2023年3月期は895万円である。

20年間で上昇した給与は11%、手取りでは約60万円しか増えていない。

一方で、トヨタは大きく成長し、労働生産性は約1.5倍となっている。

ちなみに、トヨタ会長の2023年3月期の役員報酬は前年度比46%増の9億9900万円であった。

しかし、このやり方は無限に続けられない。

労働者の報酬を抑制しすぎれば、彼らは生活できず、消費も減少し、企業の利益も上がらなくなるからだ。

指標はバブルの「満期」を示している

ノーベル経済学賞を受賞したロバート・シラー教授は、「CAPEレシオ(シラーPER)」という改良型株価収益率を考案した。

利益を物価で割引いて実質化し、10年間の移動平均をとることで、株価の割高度合いをより明確に示すものである。

過去の事例では、ITバブル期が79カ月、リーマンショック前が52カ月でバブルが崩壊した。

現状のCAPEレシオは30倍を大きく上回り、25倍を超える期間が2014年6月から120カ月も続いている。

この状況は、いつ崩壊してもおかしくない満期状態であることを示しているのだ。

投資促進派は「バブル崩壊後も株式を保有し続ければ、やがて暴落分を取り戻せる」と反論するだろう。

確かにそれは過去には正しかった。

しかし著者は、これから起こる史上最大の暴落の後は、二度と株価が元に戻らない可能性が高いと考えている。

それは資本主義の終焉によってバブルが二度と発生しなくなるからである。

資本主義が行き詰まる4つの理由

今から150年前、マルクスは資本主義の行き詰まりを予言した。理由は以下のとおりである。