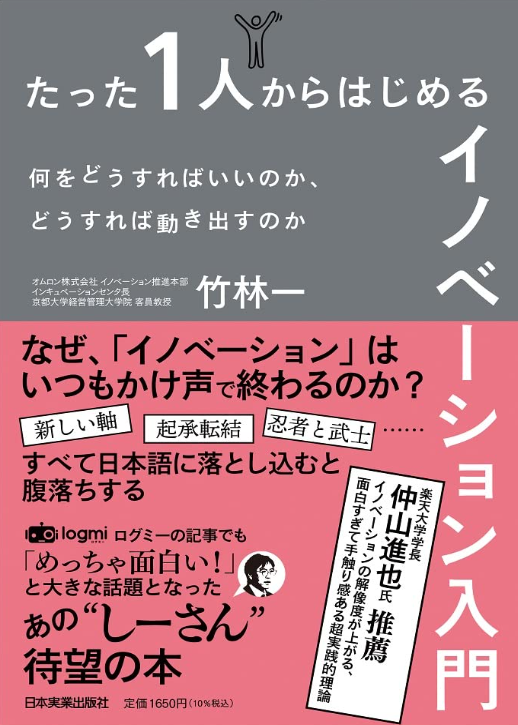

【たった1人からはじめるイノベーション入門】

インフォメーション

| 題名 | たった1人からはじめるイノベーション入門 |

| 著者 | 竹林一 |

| 出版社 | 日本実業出版社 |

| 出版日 | 2021年12月 |

| 価格 | 1,650円(税込) |

なぜ、イノベーションはいつもかけ声で終わるのか? オムロンで鉄道事業、モバイル事業、赤字会社の立て直しなど多くのイノベーションに携わってきた著者による実践的理論は、「新しい軸」「起承転結」「忍者と武士」……すべて日本語に落とし込み腹落ちする

引用:日本実業出版社

ポイント

- 私自身も「イノベーションを起こそう」と意識したことはない。「こんなことをやったら、面白いんじゃないか。世の中もハッピーになるんじゃないか」と信念を持ってやり続けているだけだ。「信念」をもってやり続けるという意味では、イノベーションとは、たった一人からはじまると言ってもいいだろう。

- 先人の言葉や私自身のこれまでの経験をふまえ、イノベーション観をひと言で語るなら、「イノベーションとは『新しい軸』を生みだすこと」である。

- 「新しい軸」を生みだすとは、つまり「世界観」を新しくデザインするということなのだ。

サマリー

プロローグ

著者は現在、オムロン株式会社で新規事業の立ち上げや生まれてきたアイデアに対する事業化の検証といった仕事をしている。

かつて、イノベーションについて次のように教えてもらったことがある。

「自分の意思に従い、信念を持ってやり続ける人がいる。それに賛同した人が集まって、新しい価値が生まれる。最後に外部の人たちがその価値に『イノベーション』というレッテルを貼る」

つまり、「自分は、いまイノベーションを起こしているんだ!」なんていう人はいなくて、「自分がやりたいと考えたこと」をやりきった後に新しい価値が生み出されている。

それを「イノベーション」だと外部から言われるということだ。

私自身も「イノベーションを起こそう」と意識したことはない。

「こんなことをやったら、面白いんじゃないか。世の中もハッピーになるんじゃないか」と信念を持ってやり続けているだけだ。

「信念」をもってやり続けるという意味では、イノベーションとは、たった一人からはじまると言ってもいいだろう。

ただし、1人ではイノベーションは成しえないので、多くの人の協力や応援があってこそ、はじめて実現するものだ。

イノベーションとは「新しい軸」を生みだすこと

イノベーションとは何か

あるとき、日本で働いていた友人であるインド系アメリカ人が次のように語った。

「もっとイノベーションを起こせ!」と言ったり、組織の名前に「イノベーション〇〇」なんてつけたりしているのは、日本だけです。そのくせ日本人は、席に戻ると「オペレーション」ばかりしている。

彼はこれまでGoogleやFacebookなどの海外の企業でキャリアを積んできたが、「イノベーション」という言葉を聞いたことがないというのだ。

たしかに多くの日本の企業では、「いまこそイノベーションを!」という掛け声のわりには、新しいことをやろうとする人に対して「前例がないからやめておこう」「余計なことはせんといて!」などという声が目立つ。

私は、オペレーションは大切であり、イノベーションの一部でもあると考えているが、オペレーションだけではイノベーションたり得ない。

では、「イノベーション」とは何だろうか。

20世紀に活躍した経済学者シュンペーターは、イノベーションの核となる概念を「新結合」という言葉で説明し、5つの例を挙げている。

ざっくりと言うと、次の5つだ。

1.新しい財貨の生産

2.新しい生産方法の導入

3.新しい販路の開拓

4.原料あるいは半製品の新しい供給源の獲得

5.新しい組織の実現

この概念からすると、いまいる会社で、新しい仕組みを創って、新しい価値が生みだされたら、それはすべてイノベーションだと言える。

先人の言葉や私自身のこれまでの経験をふまえ、イノベーション観をひと言で語るなら、「イノベーションとは『新しい軸』を生みだすこと」である。

「新しい軸」とは、「新しい世界観」をデザインすること

イノベーションのための「新しい軸」を考えるうえで、『世界を変えたいなら一度”武器”を捨ててしまおう』(奥山真司/フォレスト出版)という本がとても参考になった。

その本によると、「戦略」には7つの階層があり、その一番上の階層が 「世界観(Vision)」と位置づけられ、その下に、「政策(Policy)」「大戦略(Grand Strategy)」「軍事戦略(Military Strategy)」「作戦(Operation)」「戦術(Tactics)」「技術(Technology)」と続く。

私が伝えたい「新しい軸」とは、ここでいう「世界観」のことである。

言い方を変えるなら、「(事業やプロジェクト、商品やサービスの)そもそもの存在価値とは、何か」ということにもなる。

たとえば私が勤めるオムロン株式会社は、自動改札機をつくった。

でもそれは、駅員さんの負担低減、ラッシュの緩和、乗客の利便性向上など社会的課題を解決するための手段のひとつに過ぎない。

そこで「戦略の階層」をトップまで上がって、「駅を中心とした新たな社会的課題とは何か」「そもそも駅とは何なのか」という視点からとらえ直す。

すると、新たな「駅」の姿が見えてくる。

そこから生まれたのが「駅は街の入口」という「世界観」だった。